超高齢社会にあるわが国の栄養問題として、「栄養過剰」だけではなく、「低栄養」に対する重要性も高まっています。低栄養には十分なタンパク質の摂取が勧められており、その重要性は理解されていますが、脂質栄養に関するエビデンスは不十分です。我々の研究室では、脂質栄養の重要性を明らかにするため、以下のようなテーマで研究を行っています。

(1) 多価不飽和脂肪酸欠乏によって引き起こされる疾患の病態悪化に関する分子機序の解明

食事から摂取する必要がある多価不飽和脂肪酸(いわゆる必須脂肪酸)は、炭素数18以上で、二重結合を2つ以上持つ脂肪酸です。これらは主に植物油、魚、肉類などの食品に含まれています。多価不飽和脂肪酸は生体膜の主要な構成要素であり、生理活性をもつ脂質でもあることから、生体の機能維持に不可欠であることが知られています。これらの脂肪酸が食事から十分に摂取されない場合、皮膚障害や感染症への感受性の増加、生殖機能の異常、脂肪肝などの症状が引き起こされます。アラキドン酸(AA)、エイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA)など、炭素数20以上の多価不飽和脂肪酸は「高度不飽和脂肪酸」と呼ばれ、それらの代謝物も含めて生理活性を有する脂質として注目されています。哺乳類は、食事由来の炭素数18の多価不飽和脂肪酸から、炭素数20以上の高度不飽和脂肪酸へと変換する能力を持っています。この変換には、Fatty Acid Desaturase 2(FADS2)という酵素が関与しています。私たちはこのFADS2を欠損させたマウスに、多価不飽和脂肪酸を制限した食餌を与えることで、比較的短期間で高度不飽和脂肪酸が欠乏するモデルマウスを作製しました。このマウスを用いて、糖尿病、脂肪肝、筋萎縮、皮膚疾患、食物アレルギーといった疾患に対して、脂肪酸欠乏がどのような影響を及ぼすのかを検討しています。

また、ライフステージ(乳児期、閉経期、高齢期など)の違いによって、欠乏時に生じる影響が異なるかどうかについても検討を行っています。これらの研究を通じて、脂質栄養、なかでも多価不飽和脂肪酸の摂取が、低栄養の改善に向けた新たな食事療法の選択肢となり得る可能性を明らかにしたいと考えています。

- FADS2 inhibition in essential fatty acid deficiency induces hepatic lipid accumulation via impairment of very low-density lipoprotein (VLDL) secretion, BBRC, 496, 549-55 (2018)

- Ablation of fatty acid desaturase 2 (FADS2) exacerbates hepatic triacylglycerol and cholesterol accumulation in polyunsaturated fatty acid-depleted mice, FEBS letters 595, 1920-1932 (2021)

- The effect of polyunsaturated fatty acid deficiency on allergic response in ovalbumin-immunized mice, Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, 164, 102231, (2021)

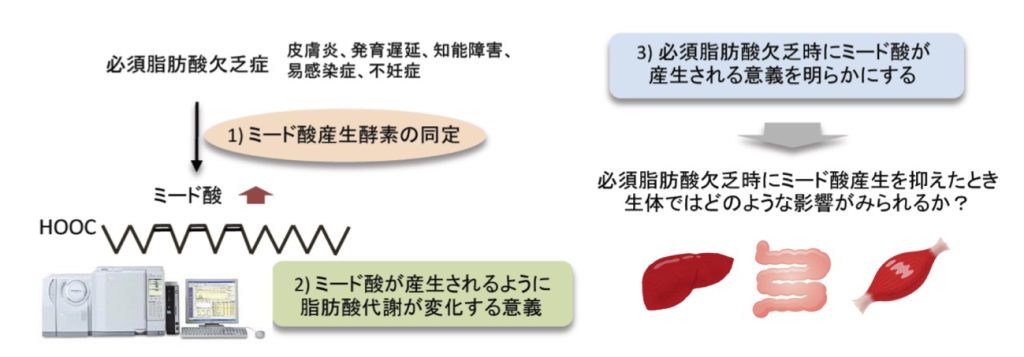

(2) 必須脂肪酸欠乏に伴い産生される内因性脂肪酸とその生理的役割の解明

食事由来の多価不飽和脂肪酸(PUFA)が欠乏すると、ミード酸(C20:3 n-9)と呼ばれる内因性の多価不飽和脂肪酸が産生されます。私たちはこれまでで、必須脂肪酸欠乏時におけるミード酸の産生を担う酵素を同定しています(Biochim. Biophys. Acta., 2014)。必須脂肪酸が欠乏した際に産生されるミード酸は、アラキドン酸(20:4 n-6)やエイコサペンタエン酸(EPA, 20:5 n-3)などの高度不飽和脂肪酸と構造が似ており、ミード酸がこれらの脂肪酸の代替として機能する可能性が考えられます。私たちは、必須脂肪酸欠乏時におけるミード酸の生理的役割についても積極的に研究しています(BBRC, 2018)。

これらの研究を通じて、必須脂肪酸欠乏時におけるミード酸といった内因性脂肪酸が持つ新たな機能を明らかにし、その生理学的な重要性を理解することを目指しています。

- Identification of genes and pathways involved in the synthesis of Mead acid (20:3n-9), an indicator of essential fatty acid deficiency, Biochim. Biophys. Acta, 1841, 204-13 (2014)

(3)食事由来の酸化コレステロールが生体に及ぼす作用に関する研究

動物性食品に含まれるコレステロールの一部は、加工、調理、貯蔵中にラジカル的な酸化反応によって酸化コレステロールになります。我々は、このような食事由来の酸化コレステロールが肝臓や骨格筋の機能に及ぼす影響について研究を行っています。

(4)脂肪滴の肥大化における脂肪滴膜リン脂質の脂肪酸鎖の生物学的意義

脂肪細胞では過剰な脂肪蓄積や脂肪滴同士の融合により脂肪滴は肥大化します。脂肪滴は他の細胞小器官と異なり、中性脂肪をリン脂質の一重膜で覆われた特徴的な構造をしています。我々はこれまで、白色脂肪細胞において脂肪滴の肥大化とともに脂肪滴膜のリン脂質の脂肪酸組成が変化すること(J. Biochem., 2013)や膜リン脂質の脂肪酸が脂肪滴の大型化に関わる可能性を明らかにしています(BBRC, 2016)。我々は、脂肪滴の表面を囲む膜リン脂質の脂肪酸が脂肪滴の大きさの調節に関わっているかについて研究を行っています。

Saturated fatty acid in the phospholipid monolayer contributes to the formation of large lipid droplets, BBRC, 480, 641-7 (2016)

Changes in the phospholipid fatty acid composition of the lipid droplet during the differentiation of 3T3-L1 adipocytes, J. Biochem., 154, 281-9 (2013)